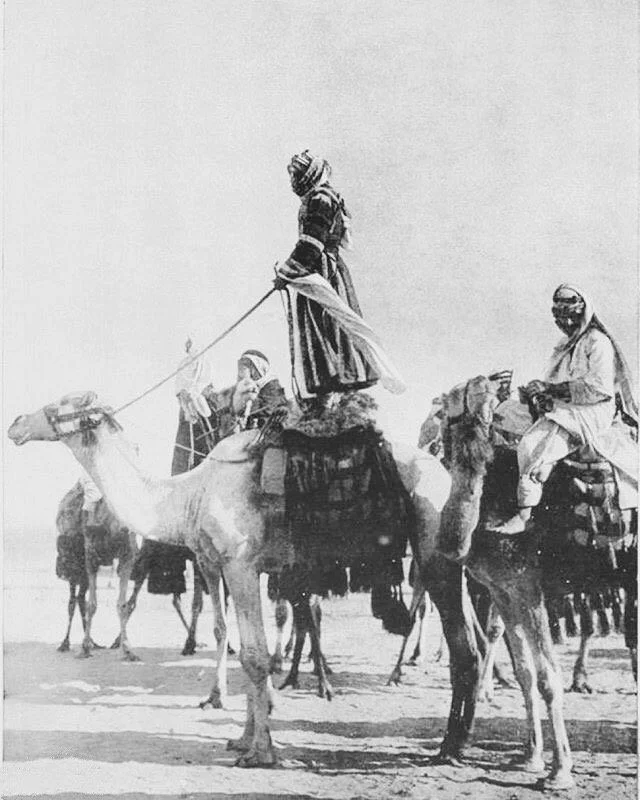

كانت السنون السبع التي أحاطت بمضر كأنها امتحان قاسٍ لقدرة القبيلة على الصبر والتحمل. جفَّ الضرع، ويبس المرعى، وتفرقت الأيدي تبحث عن لقمة تحفظ الجسد من الهلاك. وفي وسط هذا الضيق العظيم، وقف حاجب بن زرارة، الرجل الذي عُرف برجاحة العقل وقوة البصيرة، ينظر إلى قومه بعين المسؤولية، كأنه يحمل همّ القبيلة كلها في صدره. لم يطق أن يرى الجهد يأكل أبناءه، ولا القحط يُحكم قبضته على مضاربهم، فجمع بني زرارة وجلس بينهم في ليلة يلفها القلق، وقال بصوتٍ يختلط فيه العزم بالحسرة إنه قد عزم على أن يذهب إلى الملك كسرى، ليطلب منه أن يأذن لقومه بالنزول في الريف الفارسي، حيث الماء والعشب والحياة.

لم يلقَ طلبه قبولاً عند الجميع، فقد خاف بعضهم عليه من طريق بكر بن وائل، وما كان بينهم وبين تميم من عداوات قديمة، وتوجسوا من أن يمر بمياههم فيتعرض للسوء، بينما رآه آخرون مصيبًا في رأيه، وقالوا له: إن مضيت فامضِ، فلعل الله يجعل على يديك فرجًا. أما هو فكان واثقًا بأن بينه وبين القوم وجوهًا كريمة، وأيادي بيضاء لا يمكن أن تنكر معروفه، إلا واحدًا منهم فقط كان يخشاه: ابن الطويلة التيمي، لكنه قال إنه يعرف كيف يداريه ويطفئ ما بينهما من جفاء.

وانطلق حاجب، يسير من ماءٍ إلى ماء، وكلما اقترب من موضع لبكر استقبله سيد من ساداتهم بالإكرام، يذبح له، ويقرب له طعامه، ويجعل من ضيافته مهرًا يليق بمثله. حتى إذا وصل إلى قصوان، وكان عليها ابن الطويلة نفسه، أضاء الصبح على رجل لا يبالي بالخوف ولا بالعناء. بسط نطعًا أمام خيمته، وأمر بصب التمر عليه، ثم نادى بصوت يسمعه كل من حوله: حيّ على الغداء. نظر ابن الطويلة إلى الموضع، فإذا هو بحاجب، فعرف قدر الرجل وقال لمن حوله: أجيبوه فإنه سيد قومه. فجاؤوا إليه وأكلوا، ثم لم يكتفِ بذلك، بل أهدى له الجزر والشاء، فذبح حاجب وأطعم ضيوفه كما يليق بسيد كريم.

وعندما عزم حاجب على الرحيل، قام إليه ابن الطويلة وقال له: أنا معك حتى تبلغ مأمنك، فإني لا أعلم ما قد يعترضك أمامك. لكن حاجب ابتسم بثقة وقال له: ليس أمامي أحد أخافه عليّ. وتركه ومضى، كأن حراسة السماء ترافقه.

وصل حاجب إلى كسرى، ودخل عليه بثبات. كان يدرك أنه يقف أمام ملك لا يعرف العرب إلا من خلال أخبار الغزو والاضطراب، فبدأ يشكو له ما حلّ بهم من الجَهد، ويطلب أن يأذن لقومه بأن ينزلوا إلى حدّ الريف حتى يأكلوا ويحيَوا. كان كسرى حريصًا على ملكه، متوجسًا من العرب، فقال لحاجب: إنكم قوم إذا دخلتم بلدًا أفسدتموه، وأغرتكم السيوف، ولم تأمن لكم الرعية. لكن حاجبًا لم يتردد، فقدّم للملك وعدًا صريحًا، وقال إنه ضامنٌ على قومه ألّا يفسدوا ولا يعتدوا. فسأله كسرى: ومن يشهد لي أنك ستفي بما تقول؟ عندها مدّ حاجب يده إلى قوسه، وقال: أرهنتك قوسي بوفائي.

ضحك رجال كسرى عندما رأوا القوس بين يديه، وقال بعضهم ساخرًا: بهذه العصا يفي الملك بما ضمن؟ لكن كسرى، الذي يعرف الرجال، قال لهم: ما كان ليسلم قوسه لشيء أبدًا لو لم يكن صادقًا. وأمر بأخذ القوس، ومنح العرب الإذن بالنزول في الريف.

استقرت القبيلة هناك، رُفع عنها البلاء، وعادت الأرض خضراء، وعاش الناس زمنًا بعد أن كانوا على شفا الهلاك. ثم مات حاجب، وارتفع القحط، ورجع قومه إلى ديارهم تاركين خلفهم قصة رجل أنقذ قبيلته بقوس، ولكن قبل ذلك ببصيرة وشجاعة وصدق.

ومضت الأيام حتى قرر عُطارد بن حاجب أن يذهب إلى كسرى يطلب قوس أبيه التي تركها رهنًا عند الملك. ولما دخل على كسرى وطلب القوس، سأله الملك: أأنت الذي وضعها عندي؟ فقال عطارد: لا، أيها الملك، ما أنا بالذي وضعها، بل وضعها رجل هلك، وهو والدي، وقد وفى لك بما ضمن، ووفى لقومه بما قال، فاستحق أن تُرد إليه قوسه. تأمل كسرى كلامه، ثم قال: ردوا عليه قوسه. وزادها إكرامًا بأن كساه وأحسن وفادته، كأنه يرد الجميل لوالدٍ عظيم لم يعد بين الأحياء.

وهكذا بقيت قصة قوس حاجب بن زرارة شاهدًا على أن الرجال تُعرف عند الشدائد، وأن كلمة الصدق إذا خرجت من رجل صادق كانت أثقل من الحديد، وأوفى من السيوف، وأمضى من كل عهد.